时间:2023-09-07 00:18点击:372

毛泽东与《老子》思想管窥

朱云川 [2004-07-01]

内容提要:《老子》思想是中国古代最优秀的人民文化,它就是“民族的科学的大众的”中国新民主文化“本源”。毛泽东同志从五四前夕的“大本大源”,直到十年“文革”的“评法批儒”,都是在寻找这样的“本源”。囿于时代对《老子》思想的种种误读,毛泽东同志与《老子》思想失之交臂;缺乏“本源”的中国新民主文化,始终未能在毛泽东同志生前建成。

关键词:《老子》思想、大本大源、儒家式否定、法家化肯定

一九四〇年一月,毛泽东同志在著名的《新民主主义论》中,第一次明确提出了建立“民族的科学和大众的”新民主文化任务,目的是“来适应我们民族的需要”。因为,“我们民族的灾难深重极了,惟有科学的态度和负责的精神,能够引导我们民族到解放之路”。[1]毛泽东同志这种中国新民主文化的思想,最早起源于他在五四前夕的“大本大源”主张,同时又是五四精神的继承与发扬。

建国以后,十年“文革”期间的“评法批儒”,也是毛泽东同志建立中国新民主文化的悲壮实践。毛泽东同志没有能够完成他一生的“第二件大事”,真正意义上的无产阶级“文化革命”(理论创新)暂时失败了。事实证明,封建法家思想绝不可能是中国新民主文化的“本源”。文革以后,许多人认为中国古代文化中根本没有新文化“本源”。其实,以《老子》为代表的中国道家思想,正是我们中国民族文化的“大本大源”,只是人们不识此“道”视作无用之物罢了。

毛泽东同志一生都是涉猎过《老子》思想的。最早可由一九一七年《体育之研究》的评论算起,此时毛泽东同志二十四岁。毛泽东同志在一九四九年的文章中两次直接引用了《老子》语句,一九五七年在直接引语前还特别加上“在两千多年以前”的修饰语,充分表明了晚年毛泽东对《老子》思想的关注程度。因此,结合建立中国新民主文化的历史任务,探讨毛泽东与《老子》思想得而复失的变化关系,无疑具有十分重要的历史价值和现实意义。欠妥之处,敬请批评指正。

一、 儒家式否定的青年时期

青年毛泽东是主张从“大本大源”来改造中国社会的,此旨实与中国文化中以《老子》为代表的中国道家的“坐进此道”思想是一致的。一九一七年,毛泽东同志在致友人的长信中说:

天下亦大矣,社会之组织极复杂,而又有数千年之历史,民智污塞,开通为难。欲动天下者,当动天下之心,而不徒在显见之迹。动其心者,当具有大本大源。今日变法,俱从枝节入手,如议会、宪法、总统、内阁、军事、实业、教育,一切皆枝节也。枝节亦不可少,惟此等枝节必有本源。本源未得,则此等枝节为赘疣,为不贯气,为支离灭裂,幸则与本源略近,不幸则背道而驰。夫以与本源背道而驰者而以之为临民制治之具,几何不谬种流传,陷一世一国于败亡哉!而岂有毫末之富强幸福可言哉?[2]

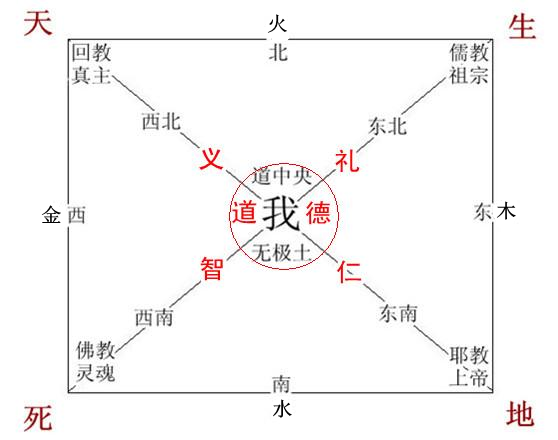

关于此说,有人斥之为“唯心主义的思想”不妥,否则就决无革命“理论先行”的道理可言。关于“本源”,就是《老子》所谓的“一”、中国文化的“道”。《老子》曰:“圣人执一,为天下牧”、“以道佐人主,不以兵强于天下”、“侯王得一,以为天下正”。都是从这种“本源”意义上说的。

中国文化的“道”,实质上有两层含义,一是理性认识或客观规律,二是辩证实践。《老子》所谓“道可道,非恒道;名可名,非恒名”句,就是强调此两层含义是内在同一的,是一个问题的两个方面。这与毛泽东同志《实践论》中说的“马克思主义看重理论,正是,也仅仅是,因为它能够指导行动”的思想是根本一致的。

青年毛泽东对《老子》思想大致是持否定态度的。一九一七年,毛泽东同志在《新青年》杂志上发表了《体育之研究》一文。文章说:“朱子主敬,陆子主静。静,静也;敬,非动也,亦静而已。老子曰无动为大。释氏务求寂静。......是或一道,然余未敢效之也。愚拙之见,天地盖唯动而已。”[3]引文表明,毛泽东同志在求“大本大源”的时候,预先就将中国的朱子理学、陆子心学、老子道学、释氏佛学等主“静”派一风吹掉了,而专取“唯动”派主张。实际上,青年毛泽东对上述主“静”派思想有着严重的误读。具体说明如下:

“朱子主敬”。敬,治乱之具,禁止也。这是中国宋明时期针对“惩治腐败”时代要求的“存天理,灭人欲”的社会化主张。从其本来意义上说,就是充分尊重圣贤前辈们传下的道德法则,严格摒除个人囿于私利私欲的种种“乱动”行为,以使天下稳定百姓安宁世界太平。朱子理学所说的“天理”,主要限于圣贤前辈们的道德规范,并不真正代表“天下大道”(人人皆行得通的大路),其弊易流于对圣贤前辈的个人崇拜、对经典的教条主义、以暴力推行人治的政治禁欲主义。显然,以极少数圣贤者能达到的先进性要求,去取代天下一般百姓所能达到的广泛性要求,是“朱子主敬”的根本谬误所在。

“陆子主静”。静,治躁之具,诚静也。这是与理学同时期的个人道德实践主张。针对朱子理学洗刷不掉的“以力制人”、“强权政治”时弊,陆子心学高举正心诚意的“革命自觉性”济之。用今天的话说,理学近似于“组织入党”,心学近似于“思想入党”。因此,陆子心学“与本源略近”,朱子理学“则背道而驰”。陆子心学之弊,一乏显见之迹,二无速成之功,故其用不及理学流行,其益不足救理学流弊。正如鲁迅先生所说,自宋以降的中国社会千年腐败之难治,实由朱子理学流弊所祸害也。有趣的是,毛泽东思想在十年文革中的遭遇,与“理学流行,心学衰微”的宋明学史有惊人相似之处。

“释氏务求寂静”。释氏佛学“非动”,这个说法大致是对的。但是,释氏主张“禁欲”、“苦行”“超生”、“乐死”的“清贫不为”之道,并非道家的“清静无为”,是有其社会根源的。因为,作为佛学创始人的释氏,并不是出身于贱民阶层的奴隶之子。作为一个极富同情心的王子,他是厌倦宫庭奢靡物欲生活反求清贫不为的廉洁思想代表。

释氏佛学的产生前提,依然是建立在天下人民“有为”劳动基础上的,他只是有别于其他王宫贵族的“贪得无厌”罢了。因此,释氏佛学精神,“不贪物欲”而已。就释氏个人品格而言无疑是十分高尚的,但“不劳而获”的特权潜意识,与其他不得不从事体力劳动的贱民奴隶之等级,是无法真正沟通的。因此,释氏佛学的最终衰落是可以想象到的。

“老子曰无动为大”。将“无为”等同于不为,进而推之于“无动为大”,是对《老子》思想的严重误读。《老子》曰:“政善治,事善能,动善时。”绝不是主张“不为”、“无动”的。这里《老子》的“政善治,事善能,动善时”,与“以正治国,以奇用兵”、“国中有四大,而王居一焉”等语句表明,中国道家绝不是“逃避政治”的。所谓“无为”,应该指自觉服从于理性认识的辩证实践方面。这个特点,与仅重名辩思想的佛学是截然相反的。

《老子》曰:“躁胜寒,静胜热,清静可以为天下正。”就是说,以自然界四时轮回、季节变动为喻:天下贫寒如冬,当以躁动如春胜之;天下暑热如夏,当以清静如秋胜之。天下贫寒如冬者,饥寒不足也;天下暑热如夏者,腐败难治也。唯有天清地静如秋的“无为”之道,方能作为一年四季中最美好时节的衡量尺度。

《老子》曰:“天之道,犹张弓也。高者抑之,下者举之;有馀者损之,不足者补之。”因为高者、有馀者为过,故求之于抑之、损之,宜从“静胜热”之道,取清静无为为天下正;因为下者、不足者为不及,故求之于举之、补之,宜从“躁胜寒”之道,取躁动有为为济世策。分明是在“知常曰明”的科学理论指导下,“有所为,有所不为”的辩证实践。可以说,共产主义社会正是这样一种境界。

《老子》曰:“重为轻根,静为躁君”。感性的有为实践,是理性的无为理论的根本;理性的无为理论,是感性的有为实践的统帅。《老子》这个观点,完全符合马克思主义关于“科学理论与社会实践”、“感性认识与理性认识”的辩证关系原理。因此,将《老子》的清静“无为”之道,误读成“无动为大”的理论,无疑是理学式的片面性错误。

其实,建国前毛泽东同志若干行之有效的思想观点,与《老子》思想在本质上都是大致相近的。比如,毛泽东同志说:“枪杆子里出政权”。《老子》曰:“兵者,不祥之器也,不得已而为之”。毛泽东同志说:“星星之火,可以燎原”。《老子》曰:“天下之难,作于易”、“千里之行,始于足下”。毛泽东同志说:“兵民是胜利之本”。《老子》曰:“柔弱胜强,鱼不可脱于渊”。毛泽东同志说:“从群众中来,到群众中去”、“全心全意为人民服务”。《老子》曰:“圣人恒无心,以百姓之心为心”。仅仅从论述的具体物象上看,两者或有较大的不同,但大道理上则是完全一样的。

因此,青年毛泽东虽然对《老子》思想持有儒家式否定态度,但正是他自觉地服从了中国文化的道德实践精神,才成就了他一生的“第一件大事”——新中国的建立。从某种意义上说,青年毛泽东对《老子》思想依然是客观肯定的。

二、 法家式肯定的晚年时期

毛泽东同志对《老子》思想的儒家式否定态度,在建国前仍有表现。比如,一九四九年三月,毛泽东同志在《党委会的工作方法》一文中,就这样写道:“党委各委员间要把彼此知道的情况互相通知、互相交流。这对于取得共同的语言是很重要的。有些人不是这样做,而是像老子说的‘鸡犬之声相闻,老死不相往来’,结果彼此之间就缺乏共同的语言。”[4]从文中所批评的对象和引用语气而言,毛泽东同志此时对《老子》思想大致还是否定的。

然而,五个月后,毛泽东同志在《别了,司徒雷登》一文引用《老子》语句时,则基本上转为赞同和肯定的态度。文中写道:“中国人死都不怕,还怕困难吗?老子说过:‘民不畏死,奈何以死惧之。’美帝国主义及其走狗蒋介石反动派,对于我们不但‘以死惧之’,而且实行叫我们死。”[5]

由此我们可以发掘出两点信息:一是毛泽东同志对《老子》思想的态度,已由青年时期的主观性否定明确地转为晚年时期的主观性肯定 。转变的时间大约在一九四九年春夏期间,表明了毛泽东同志对《老子》思想有了进一步的认识。二是一九四九年的春夏期间,正是中国新民主政治革命胜利在望、新中国政权建立指日可待的伟大变革时期。毛泽东同志在基本胜利完成政治斗争的“第一件大事”的前提下,已经开始关注“中国向何处去”的重大发展战略问题,并为《新民主主义论》提出的“第二件大事”的文化革命(理论创新)预作准备。

此时的毛泽东同志,或许对《老子》思想还没有正确的客观认识,但他着眼于从《老子》思想中吸取精神养料这一事实,还是从上述两段引语中不经意地显露出来了。

在建国之初,新中国领导人是否应当深入思考“中国向何处去”,以便于在理论上预作准备的问题,是决定这种“超前”是属于“左倾”的空谈主义,还是实事求是的科学态度的根本判据。历史证明,毛泽东同志是实事求是的,很多人还是不自觉地落后于时代要求了。因此,建国以来的若干重大挫折,一方面固然与毛泽东同志后来的重大战略思想失误有关,另一方面也与人们囿于旧思想、旧观念的“右倾”经验主义,导致理论严重滞后的时代背景有关。

分析《美帝国主义是纸老虎》的思想是很有益的。毛泽东同志说:“腐朽的大的力量要让位给新生的小的力量”、“强大的失败,因为它脱离人民;弱小的胜利,因为它同人民联系在一起,为人民工作”。《老子》曰:“强大居下,柔弱居上”、“柔弱胜强,鱼不可脱于渊”。毛泽东同志说:“我们说美帝国主义是纸老虎,是从战略上说的。从整体上来说,要轻视它。从每一局部来说,要重视它。它有爪有牙。要解决它,就要一个一个地来。......牙齿敲完了,它还有爪子。一步一步地认真做,最后总能成功。”[6]

《老子》曰:“合抱之木,生于毫末;九成之台,起于累土;千里之行,始于足下”、“慎终如始,则无败事”。

毛泽东同志在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》文中,直接引用了《老子》的一句话。他写道:“我们必须学会全面地看问题,不但要看到事物的正面,也要看到它反面。在一定条件下,坏的东西可以引出好的结果,好的东西也可以引出坏的结果。老子在二千多年以前就说过:‘祸兮福之所倚,福兮祸之所伏’。”[7]这里,最引人注意的是,毛泽东同志在文中添加了“在二千多年以前”的修饰语。在有着五四反传统文化精神、轻易不肯推崇中国古人的毛泽东同志文章里,不要小看这几个字。

一九三六年十二月,说过“中国古代大军事学家孙武子”,与毛泽东同志的军事实践有关;一九四九年六月,说过“宋朝的哲学家朱熹”,与毛泽东同志的理学精神有关;一九五六年八月,提到过“孔子是教育家,也是音乐家”,这是从历史掌故而言的,没有直接引用孔子的话,但与毛泽东同志的儒家文化渊源有关系。唯有此次,毛泽东同志将“在二千多年以前”的民族文化自豪感与《老子》联系在了一起,客观上表明毛泽东同志对《老子》思想认识程度的加深。

由此,可以窥见晚年毛泽东的两点信息:一是毛泽东同志对《老子》的引用,一九四九年的两次是“一否一肯”,重在表面意义上的文字引用;一九五七年这一次,重在思想内容上的理论阐述。因此,从一九一七年青年毛泽东对《老子》的否定,到一九五七年晚年毛泽东对《老子》的肯定,一九四九年三月至同年八月的这一转折时期是明确的。

二是毛泽东同志特别加上“在二千多年以前”的修饰语,与他在一九四0年一月《新民主主义论》中就注重文化的民族性思想有关,除了提高民族自尊心、增强民族自豪感外,显然还有推崇的思想成份在里面。可由一九五七年以后,晚年毛泽东转入“以儒为体,以道为用”的法家思想证明之。晚年毛泽东自称为“马克思加秦始皇”,显然与韩非等人的法家思想在促进秦国一统天下事业中的胜利是分不开的。我们知道,韩非子曾著有《喻老》、《解老》篇,对《老子》是很有研究和比较推崇的。

由此可大致推断出,在新中国最初的八年时间里,毛泽东思想与《老子》思想基本上是合拍的,新中国在政治、经济、文化等各个方面都取得了伟大成就。在一九五七年五月,毛泽东同志《事情正在起变化》一文,标志着晚年毛泽东开始偏离《老子》思想而转向封建法家思想的轨道,实际上就走到了《老子》思想的对立面上去了。

李锐曾经提到晚年毛泽东的两句话:“道在不可见,用在不可知”、“明君无为于上,群臣竦于下。”[8]在法家思想里,“道”仅指“术”,“用”仅指“权”。两者连用,就是封建帝王暗中驾驭群臣的权术、阴谋。封建帝王表面上故意“非动”、“不为”,暗中却大做手脚,使群臣祸福难测、惶惶不可终日,人人明哲保身但求无过,哪里还能有心思去为天下百姓谋福利呢?显然,法家思想同我党“全心全意为人民服务”革命宗旨是背道而驰的,与《老子》“以正治国,以奇用兵”、“君子居则贵左,用兵则贵右”的思想原则也是背道而驰的。

“文革”后期,面对着中国天下大乱的社会危机,毛泽东同志开始认识到了法家思想的根本错误,提出了著名的“要团结,不要分裂;要光明正大,不要阴谋诡计”的新思想。这既是对法家“权、术、势”思想的直接否定,又是对《老子》“以正治国”思想的重新发扬,同时为当代中国“依法治国”战略作了理论上的铺垫。

其实,《老子》“道”与“用”的本意是这样的。《老子》曰:“道之出言也,曰:淡兮其无味,视之不足见,听之不足闻,用之不可既。”因此,“道”就是理性认识或客观规律。因为它是抽象的客观存在,所以不能直接由感官去认识和体现出来;人们只有用它去指导社会实践,才能由它行之有效、功用无穷的丰硕成果中,知晓它的存在与伟大之处。这不仅是毛泽东同志《实践论》的基本观点,也是邓小平理论“实践是检验真理的唯一标准”的根本原则。

《老子》曰:“上德无为,而无以为;上仁为之,而无以为;上义为之,而有以为;上礼为之,而之应,则攘臂而扔之。”这里,“上德”是主观上无为,客观上也无以为。因为天下太平无事、百姓安居乐业、社会自然健康发展,在上者没有必要有所作为。“上仁”次之,“上义”又次之,“上礼”再次之。“上礼”是主观上有为,客观上难以有所作为。由于所作所为不得人心,难以引起天下人自觉响应,所以只有依靠暴力工具实行以力制人。因此,《老子》的“道之用”,是“以德为上”的;法家的“道之用”,是“以礼为上”的。晚年毛泽东在中国社会实践中悲壮实践,充分地体现出了封建法家思想的历史局限性。

《老子》曰:“治大国,若烹小鲜。以道立天下,其鬼不神”。这里,“烹小鲜”,就是要在和平中求发展、在稳定中求变革;不是不要发展变革,而是不要妄作乱动,以免造成社会动荡、天下大乱。“道”指“天之道”,就是能够科学地指导实践的革命理论;“鬼神”,就是指宗教文艺的宣传鼓吹方式。

《老子》的本意是:治理国家尤其是一个很大的国家,应当在和平中谋求发展、在稳定中谋求变革,使科学的革命的“理论先行”,是避免造成社会动荡、天下大乱的重要前提条件。“理论先行”的实质就是实现文化革命,就是科学的“理论创新”,而不是宗教“文艺复兴”。然而,晚年毛泽东在“文革”期间,却是以“天下大乱”谋求“天下大治”为原则,以“狂风暴雨”般的意识形态革命即宗教“文艺复兴”为实现方式,终于酿成了十年浩劫重大失误。毛泽东同志逝世以后,这场意识形态领域的“文艺复兴”以失败而告终。

从一七至四九年,青年毛泽东对《老子》思想是持儒家式否定态度的,在客观上却是与《老子》思想相近似的,故“幸则与本源略近”,成就了他一生的“第一件大事”,建立了中国新民主主义政治。从四九至五七年,毛泽东同志对《老子》思想在主客观上都是比较肯定的。毛泽东同志所富有的“实事求是的科学精神”,正是以《老子》为代表的中国自然道德文化核心特征所在。正是这种与“本源”的高度同一性,毛泽东同志领导下的新中国,社会主义政治、经济、文化各项革命与建设事业都取得伟大成就,最大限度地巩固了新生的中国人民革命政权。

五七年以后,晚年毛泽东对《老子》思想是持法家式肯定态度的,在客观上却走到了《老子》思想的对立面,故“不幸则背道而驰”,使中国社会主义新时期的革命与建设遭受了巨大损失,也使他一生的“第二件大事”(文化革命)未能完成。中国的新民主主义文化,始终没能在毛泽东同志生前建立起来。

由毛泽东同志与《老子》思想三个时期的关系可知,要真正找到中国文化的“大本大源”,建立起“民族的科学的大众”中国新民主文化,顺利地“引导我们民族到解放之路”,主观地否定《老子》思想是要不得的,因为我们在理论上有“失根”的危险;客观地否定《老子》思想是要不得的,因为我们在实践中有“失败”的危险;片面地主观肯定《老子》思想也是要不得的,因为我们还有进一步“失误”的危险。

事实证明,只有充分肯定《老子》思想,始终坚持实事求是的科学精神,“处无为之事”(服从客观规律办事)、“行不言之教”(率先垂范,以身作则),我们就能够早日建成中国新民主文化,就一定能把有中国特色社会主义和共产主义伟大事业胜利推向前进!

参考文献:

[1]《毛泽东著作选读》(上册),1986年版,第348—349页。

[2][3][8]李锐著:《毛泽东的早年与晚年》,贵州人民出版社,1992年版,第79、72、312页。

[4][5]《毛泽东选集》(第四卷),1991年版,第1441、1496页。

[6][7]《毛泽东选集》(第五卷),1977年版,第289—292、397页。

二〇〇一年四月七日改

(字数统计:7,600)